水のコラム

蛇口の水漏れは放置厳禁!放置が招く被害と今すぐできる対処法

蛇口の水漏れは、ご家庭内で起こりやすい水まわりトラブルの一つです。

そして、放置されやすい症状でもあります。

「まだ蛇口は動く」「一滴くらいなら平気」と思って放置してしまう方も多く、気が付いたら悪化していたということが少なくはありません。

実は、蛇口の水漏れは放置すればするほど悪化していき、住宅設備の腐食・水道代の増加・カビやシロアリ被害・漏電事故など、深刻なトラブルに発展することがあります。

今回は、蛇口の水漏れを放置することによるリスクや、放置されやすい症状、原因、応急処置、修理、水道修理業者に依頼する判断基準をご紹介します。

「少しの水漏れだから」と放置せず、正しい対応で早期解決を目指してください。

蛇口の水漏れを放置するとどうなる?

蛇口の水漏れは時間とともに被害を拡大させます。

表面的には蛇口からの水漏れしか見えていなくても、二次被害に発展するケースや、水道代が高騰するケース、蛇口の修理や交換以外の修理費用が発生するケースなどが起こり得るのです。

放置で起こる二次被害

水漏れが続くと、蛇口の根元や周囲の木材・壁材が水分を吸い込み、腐食やカビの発生を招きます。

特に、湿度が高い環境では黒カビが繁殖し、アレルギー・咳・頭痛といった健康被害につながるケースもあります。

また、集合住宅では漏れた水が床下を伝って階下漏水し、壁紙や天井の張り替え費用、水漏れの被害を受けた家具・家電の損害賠償を求められるトラブルも発生する恐れがあるでしょう。

木造住宅の場合はさらに事態が深刻です。

床下の湿気が長期間続くとシロアリの発生を促し、柱や家の基礎が脆くなってしまうことがあります。

これは家全体の耐久性を損ねる大問題に発展します。

1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災では築年数が古い物件だけではなく、新しい物件も大きな被害を受けていることをご存じでしょうか。

この原因として、奈良女子大の疋田氏らの調査では、木材が乾かず腐朽(ふきゅう)を引き起こしている可能性や、シロアリ被害の影響が考えられています。

このように、シロアリ被害は災害時の倒壊リスクを高めてしまう可能性があるため、発生させないことが大切です。

参照阪神大震災にみる住宅の腐朽およびシロアリ被害┃J-STAGE

水道代の高騰

1秒に1滴の水漏れは、1カ月でおよそ2,000リットルの水が無駄になると言われています。

これは2リットルペットボトル約1,000本分。

特に夜間も漏れ続ける場合、家族全員が気付かぬ内に年間で数万円単位の水道料金増加につながることもあります。

毎月の使用料では増加を感じにくいかもしれませんが、水道料金の基本料金は変わっておらず、季節の変わり目でもなく、水道の使用量も変わっていない。

このような状態で水道料金が前月や前年比で増加している場合、水漏れを疑った方が良いかもしれません。

修理費用の増加

水漏れ初期なら、パッキンの交換で解決できます。

パッキンはホームセンターやインターネット通販などで数百円程度で購入できるため、修理に必要な費用は工具が揃っていれば、パッキンの購入金額のみで済みます。

しかし放置すれば、金属部品の腐食や蛇口内部の変形が進行し、蛇口全体の交換が必要になってしまうのです。

結果として修理費用は、パッキンの交換と比較して10倍以上に膨れ上がることもあるでしょう。

放置されやすい水漏れの症状

蛇口の水漏れは、吹き出すような症状が発生していなくても、静かに進行していることがあります。

見落とされやすい初期症状を知っておくことが、重大なトラブルを防ぐ第一歩です。

レバーの根元からの滲むような水漏れ

シングルレバー式混合水栓(混合栓)では、レバー(ハンドル)の付け根にある円形の形をしたOリングが密閉の役割を果たしています。

このOリングは、温度変化や繰り返しの操作で硬化・変形しやすく、劣化するとレバーの根元から水が滲み出すようになります。

少し濡れているだけに見えても、内部では常に水圧がかかっている状態です。

そのまま放置すると水が台座の下まで侵入し、洗面台内部やキッチンカウンターの天板に湿気がたまり、化粧板の膨れや腐食が進みます。

さらに、金属製の固定ボルトが錆びるとレバー操作が重くなり、最終的には根本から折れてしまい、折損(せっそん)するケースもあります。

吐水口からポタポタ落ちる程度の水漏れ

蛇口をしっかり閉めても水が止まらない場合、バルブカートリッジまたはコマパッキンの摩耗が原因です。

これらの部品は、蛇口の開閉時に内部で水の圧力を調整しており、摩耗しやすい部品です。

摩耗の原因としては、長年の使用で座金*(ざがね)に細かな傷や段差ができることで、パッキンが密着できなくなってしまい、水が断続的に漏れ続けることが上げられます。

この状態を放置すると、常に水圧がかかるため座金の摩耗が進行し、最終的には水が勢いよく流れ続ける状態になります。

夜間の静かな時間に「ポタッポタッ」と水が落ちる音がする場合は、内部劣化が始まっているサインです。

*ネジやボルトを締める際に部材との間に挟む板状の部品。

配管からの滲み

シンク下や洗面台の奥にある給水・給湯管の接続部は、ナットとシールテープで固定されています。

この部分からの滲みは、ナットの緩みやシールテープの劣化が原因です。

普段あまり目にしない場所にある配管からの水漏れは、滲みが見えない位置でゆっくり進行することが問題です。

床板の裏に湿気がこもり、カビ臭や黒ずみが出た段階で水漏れに気が付くと、すでに木材の腐食や、断熱材への吸水が進行しています。

この状態のまま放置すると床下の基礎が腐り、修繕費は数十万円単位になることもあるでしょう。

夜間だけに起こる水漏れ

夜間になると水道本管の使用量が減少し、家庭内の給水管の水圧が上がります。

このとき、微細な亀裂や隙間から水が滲み出ることがあります。

そして、水道本管の使用量が増える朝になると、水漏れは姿を隠してしまうのです。

夜間に水が落ちるような音がしていた気がしても、朝には止まっていると、気のせいだと思われる方も少なくはありません。

しかし、朝には一見止まっているように見えても、実際には水圧変動による間欠的(かんけつてき)な水漏れが起こっています。

このタイプの水漏れは見落としやすく、気が付いたときには、内部腐食やピンホールが発生するなどの状態に進行しています。

水漏れが起こる主な原因

蛇口の水漏れにはいくつかのパターンがあり、その中でも特に多いのが、部品の経年劣化や緩み、金属部分の摩耗などです。

日常的に使用する場所だからこそ、少しの不具合でも早めに気付いて対処することが大切です。

パッキンやバルブカートリッジの劣化

もっとも一般的な水漏れの原因が、パッキンやバルブカートリッジの劣化です。

蛇口の内部には、水の流れを制御するためのゴムや樹脂製のパッキンが組み込まれています。

このパッキンが硬化したりひび割れたりすると、水をしっかりと止められなくなり、蛇口の先端や根元からポタポタと水が漏れるようになります。

特に、長年使用している蛇口は要注意。

パッキンは消耗品のため、5年から10年程で交換が必要とされています。

また、混合水栓タイプの蛇口では、内部のバルブカートリッジが劣化しても水漏れが起こります。

レバーの動きが重くなったり、水が完全に止まらなくなったりした場合は、内部部品の交換を検討しましょう。

2024年10月にご訪問した奈良県奈良市の現場では、蛇口の使用年数は8年程でしたが、バルブカートリッジが劣化し、水漏れが発生していました。

バルブカートリッジの寿命は10年程度と言われていますが、蛇口の使用頻度によって寿命が早まることがあります。

使用年数が10年未満の混合水栓で水漏れした場合でも、バルブカートリッジが原因の可能性があるでしょう。

ナットの緩みや接続部分の隙間

蛇口は、複数の部品がナットやジョイントで接続されています。

これらの接続部が緩んだり、内部のシール材が劣化したりすると、水が隙間から滲み出てきます。

派手な水漏れが起こるわけではないので気が付きにくいかもしれませんがしれませんが、じわじわと漏れることで収納部や床が濡れてしまい、カビの発生や腐食につながるケースもあります。

このタイプの水漏れは、工具を使って軽く締め直すだけで解消できることもありますが、力を入れすぎると部品や蛇口、配管が破損することもあるため注意が必要です。

また、接続部分が金属疲労やサビで変形している場合は、ナットを締めても再び漏れる可能性があります。

金属部品の摩耗や劣化

蛇口には、スピンドルや座金など、金属製の部品が使用されています。

これらの部品は、長年の使用により金属疲労やサビが発生することで、水の通り道にわずかな隙間が生じ、水漏れの原因になってしまうでしょう。

特に、硬水地域や井戸水を使用している家庭では、水中のミネラル分が金属表面に付着しやすく、劣化を早めてしまうことがあります。

また、吐水口付近に白い粉のような白サビ(スケール)が付着している場合は、金属部分の腐食が進んでいるサインです。

早めに部品交換を行うことで、蛇口全体の寿命を延ばすことができるでしょう。

2019年12月にご訪問した奈良県奈良市の現場では、パッキンの劣化により亀裂が入り、スピンドルが破損し、水量の調整ができずに水漏れが起きておりました。

スピンドルは水量の調整をする大切な部品です。

わずかな水漏れでもスピンドルに影響を及ぼさないように、摩耗や破損している部品を早めに交換することがおすすめです。

腐食

金属が酸化して錆びることで発生する腐食も、見落としがちな水漏れの原因の一つです。

特に、古いタイプの蛇口や湿気が多い環境では、内部のネジやナット部分にサビが発生しやすくなります。

サビが進行すると、部品が変形したり接合面が密着しなくなったりして、隙間から水が漏れるようになります。

さらに、腐食が進行すると金属が脆くなり、ちょっとした衝撃で折れたり穴が開いたりするケースも。

一度腐食が始まると自然に回復することはありません。

早めに新しい蛇口へ交換することで、今後のトラブルを未然に防げます。

2024年12月にご訪問した奈良県平群(へぐり)町の現場では、洗濯蛇口の金属部分にサビや腐食が発生しており、蛇口を使用することが難しい状態でした。

サビや腐食が進行している蛇口はそのまま使用し続けることはできません。

早めの交換で水漏れの被害拡大や水道料金の高騰を予防できます。

凍結

冬の寒い時期に多いのが、凍結による水漏れです。

蛇口や配管内の水が凍結すると、膨張によって金属や樹脂パイプが破損し、溶けたときに一気に水が噴き出すことがあります。

特に屋外や外壁に面したキッチン・洗面所などは冷え込みやすく、被害が出やすい場所です。

凍結を防ぐには、夜間や外出時に水を少しずつ流しておく、もしくは保温材や凍結防止ヒーターを使用するなどの対策が効果的です。

もし凍結が起こってしまった場合は、熱湯をかけることはせず、自然解凍かタオルを巻いた上でぬるま湯をかけて、ゆっくり温めるようにしましょう。

2023年2月にご訪問した奈良県生駒市の現場では、寒波の到来で給湯管が破損し、水漏れを起こしていました。

奈良県は冬場に雪が降る地域もあり、そのような地域では凍結対策をしっかりと講じているかもしれません。

しかし、奈良県の都市部も寒波の到来となれば、蛇口などの水道設備が凍結する恐れがあります。

平年よりも気温が下がるときは、凍結対策をするようにしてください。

蛇口の老朽化

蛇口は一見丈夫そうに見えますが、内部のパーツは消耗品です。

一般的な耐用年数は10〜15年程と言われています。

長年使用している蛇口は、内部のネジやシールテープが劣化して密閉性が低下し、ポタポタとした水漏れが頻発するようになってしまうのです。

また、古いモデルの蛇口はメーカーの部品供給が終了していることも多く、修理が難しい場合もあります。

水漏れを何度も繰り返すようであれば、将来的なことも考えて、修理よりも交換を検討した方がコストを抑えられるでしょう。

最新の蛇口は節水機能や温度調節機能が向上しており、使い勝手や省エネ効果の面でも大きなメリットがあります。

なぜ?蛇口の水漏れを放置したら悪化する理由

蛇口の水漏れは、時間が経てば自然に直るものではありません。

むしろ、放置するほどに内部の劣化が進み、漏れの範囲や被害が拡大していってしまうのです。

ここでは、なぜ放置が危険なのかを解説します。

水圧がかかることで漏れている部分が拡大する

水道修理業者などの水道業務に関わる者以外はあまりご存じないかもしれませんが、給水管の分岐部分(給水管を分岐する配水支管)は、管内動水圧を 0.15MPa(メガパスカル)以上に保つという決まりがあります。

また、3階以上へ給水する場合、0.15MPa以上の管内動水圧が必要です。

そのため、ご家庭内の給水管は常に水圧がかかった状態になっています。

本来はパッキンやバルブカートリッジがこの圧力を受け止め、密閉することで水漏れを防いでいます。

しかし、経年劣化や摩耗が生じて密着が不完全になると、水圧はそこへ集中し、ゴムや金属を少しずつ押し広げていくのです。

その結果、最初は数滴だった水漏れが、日を追うごとに「ポタポタ」「チョロチョロ」と勢いを増し、最終的には止水が効かない状態にまで悪化するのです。

また、蛇口をひねったときの「水撃作用(ウォーターハンマー現象)」も、水漏れの悪化を助長します。

急な開閉によって内部の水流が衝撃波となり、傷んだパッキンや金属部に繰り返し打撃を与えることで、元々はほんのわずかな亀裂でも、一気に拡大することがあるでしょう。

気温や湿度でサビが進行する

水漏れが続く箇所は常に湿った状態になっており、サビが発生するための状態が揃っています。

金属部が湿気と酸素、水分に長時間触れることで酸化が進み、サビが発生します。

そして、サビは金属の内部で膨張し、圧力によって表面をさらにひび割れさせ、そこから新たな水の通り道を作ってしまうでしょう。

特にメッキ処理された蛇口では、メッキ層の下で腐食が進行し、外見がきれいでも内部はボロボロというケースもあります。

サビは金属を脆くするだけではなく、パッキンの接触面に付着して密閉性を損なうこともあるため、水漏れの拡大と再発を同時に引き起こすこともあるのです。

さらに、湿度が高い洗面所やキッチンでは、サビの進行が速く、放置すれば1〜2カ月の間に金属表面が変色・膨張し、部品交換だけでは対応できなくなることもあるでしょう。

金属疲労やパッキンの劣化による再発

蛇口の内部部品は、金属・ゴム・樹脂といった異なる素材が組み合わさって構成されています。

これらは毎日の使用により少しずつ変形・摩耗・消耗し、温度差や水圧の繰り返しによって疲労が蓄積します。

金属は「金属疲労」、ゴムは「硬化・収縮」、樹脂は「ひび割れ」といった形でそれぞれ劣化していきます。

一度この劣化が始まると、どれだけ強く締めても、どれだけ丁寧に掃除しても、本来の密閉性能を取り戻すことはできません。

そのため、応急処置で一時的に水が止まっても、内部では再び同じ箇所がダメージを受け、数日〜数週間以内に再発するケースが多く見受けられます。

また、パッキンを交換しても座金が摩耗していれば密着できず、「交換したのにまた漏れた」という悪循環に陥ります。

- 水圧による拡張破損

- サビの進行による密閉不良

- 劣化部品の連鎖破壊

蛇口の劣化を放置すると、上記のような三重の悪化サイクルが発生してしまうのです。

初期の段階であれば数百円のパッキン交換で済むものが、時間経過とともに蛇口全体、さらには配管まで交換しなければならない状態にまで広がることもあります。

水漏れの応急処置と確認ポイント

蛇口の水漏れに気が付いた瞬間、焦って何をすれば良いのか分からなくなる方は多いのではないでしょうか。

水漏れは初動対応を間違えると、被害を大きくしてしまうこともありますが、正しい手順で対処すれば被害を最小限に抑え、後の修理もスムーズになるでしょう。

ここでは、応急処置の流れと、見落としがちな確認ポイントをご紹介します。

止水栓を閉める

応急処置の第一歩は、水を止めることです。

洗面台の下やキッチンの収納内部には、「止水栓」が設置されています。

見た目は小さなハンドル型をしていることが多く、中にはマイナスドライバーを差し込むタイプもあります。

どちらの形の場合も、時計回りに回すと水が止まり、反時計回りに回すと再び水が流れる構造になっています。

止水栓を閉めることで水を止められますが、水漏れ箇所が不明な場合や、漏れている水の勢いが強い場合は、家全体の給水を止めた方が良いでしょう。

この場合は「水道の元栓」を閉めてください。

水道の元栓は屋外のメーターボックス内にあるため、玄関付近の地中や玄関横の扉の中を確認しましょう。

ハンドルタイプで素手で回せますが、固着して回らないときは最寄りの水道局にご相談ください。

水を止めるときに注意すべきポイントは、「止水栓が完全に閉まっているか確認すること」。

ハンドルが固いからといって中途半端に止めると、じわじわと漏れ続け、水漏れ被害が拡大する恐れがあります。

止水後に蛇口をひねって水が出なければ、完全に止まっている証拠です。

なお、止水栓を開けるときは、止水栓を一気に好きな回数だけ開けるのではなく、止水栓を閉めたときと同じ回数だけ回すようにしてください。

閉めたときと同じ回数だけ開けるときも回すことで、水圧が足りないや水圧が強すぎるという事態を予防できます。

タオルやバケツで水を除去する

止水後は、濡れた部分をすぐに乾かすことが重要です。

放置すれば木材・クロス・金属部分に水が染み込み、腐食やカビ、シロアリ発生の原因となります。

吸水性の高いタオルで丁寧に拭き取り、床材に染みてしまった場合は新聞紙を敷いて水分を吸わせましょう。

水がとめどなく漏れ続ける場合は、バケツで受けるか、ペットボトルを切ってバケツの代用にしてください。

なお、少量の漏れだからと落ちる水をそのまま放置することはおすすめできません。

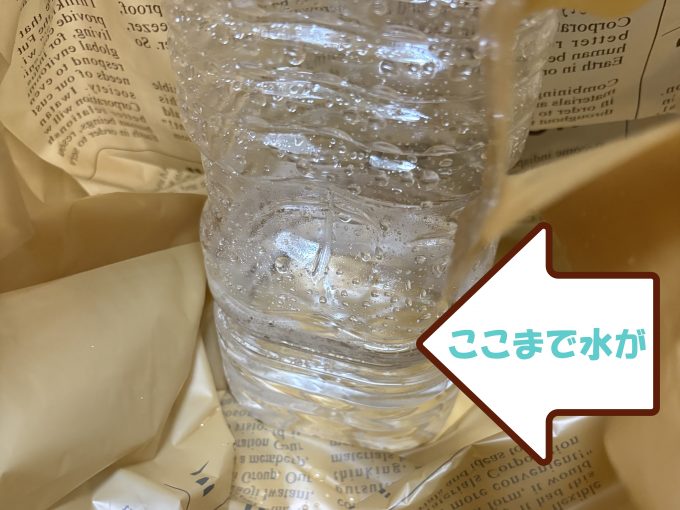

筆者の家で水漏れが起こったとき、どれほどの水が落ちるのか2リットルのペットボトルで確認したことがあります。

このとき、4秒に1度程度の間隔でポタポタと水が落ちており、3時間程で以下の画像の量の水がたまっていました。

たった3時間程度でこの量の水が床下に入り込むことを想像すると、水漏れで腐食やシロアリの発生につながる理由も納得ですよね。

水漏れしているときは応急処置として、漏れ出る水をバケツなどで食い止めることも必要です。

水漏れ箇所を特定する

水を止めたら、水漏れ箇所を特定しましょう。

水漏れを起こしている場所によって、原因と対処が異なります。

水漏れは以下の4箇所で起こりやすい傾向があります。

- 吐水口(蛇口の先)から水がポタポタと落ちる→パッキンやバルブカートリッジの劣化

- レバー・ハンドルの根元から滲むような漏れ→Oリングの劣化または内部腐食

- 蛇口の台座部分や根元が常に湿っている→固定ナットの緩み、内部亀裂

- 配管との接続部やシンク下、壁裏が濡れている→シールテープの劣化またはナットの緩み

なお、「水の伝い漏れ」に注意が必要です。

水漏れ箇所の特定ができない場合や、塗れている場所に亀裂などが発生していない場合は、吐水口から漏れた水がレバーや台座を伝い、別の場所から漏れているように見せている可能性があります。

ティッシュやキッチンペーパーを塗れている場所に当てて数秒観察すると、吸水跡で正確な漏れ位置を特定できるでしょう。

水漏れの修理を自分でできるケースと注意点

蛇口の水漏れの原因は、主に「部品の劣化」「ナットの緩み」「金属の摩耗」「内部の汚れ」などです。

このうち、軽度なトラブルであれば、ご自分で修理できることがあります。

ただし、どの症状も正しい判断が大切です。

ここでは、ご自分で修理できる代表的なケースと、それぞれの注意点を見ていきましょう。

パッキンの交換で改善する症状

水漏れの修理として、パッキンの交換は効果的です。

パッキンはゴム製の密閉部品で、蛇口内の水を制御し、水が蛇口の外に漏れ出すことを抑える役割を担っています。

しかし、ゴム製であるパッキンは蛇口を何年も使用していると、ゴムが硬化や収縮して密着力が低下し、「閉めても止まらない」「根元が湿る」といった症状が出てしまうのです。

なお、蛇口を使用するごとにゴムはすり減るため、摩耗することもあります。

パッキンは比較的簡単にご自分で交換できます。

主なパッキンの交換方法は以下の通りです。

- 止水栓を完全に閉める

- レバーやナットを外し、古いパッキンを取り除く

- 汚れやサビを除去し、座金面をきれいにする

- 同サイズ・同形状の新しいパッキンを装着

- ナットを締め直す

- 止水栓を開いて水を流し、漏れが直っているかの確認

パッキンを交換する際に重要なのは、「見た目が似ていてもサイズが微妙に違うパッキンに交換しない」ことです。

サイズが合わないと、密着が不十分で再び漏れが起こります。

また、古い蛇口ではパッキン以外の部品が同時に摩耗している場合もあります。

パッキンを交換しても水漏れが直らないときや、症状が再発するようなら蛇口の本体交換を検討しましょう。

【プロが教える!】自分でできる蛇口修理の方法

なら水道職人では、蛇口のコマパッキンの交換を動画でご紹介しています。

ご自分で交換される際の参考にしてみてください!

バルブカートリッジの交換目安と作業時の注意点

混合水栓などのハンドルが一体型の蛇口では「バルブカートリッジ」という部品が水の出し止めを担っています。

このカートリッジが劣化すると、レバーを下げても水が止まらない、またはレバーの動きが重くなるといった症状が現れます。

バルブカートリッジの交換の目安は、おおよそ10年程度です。

長期間使用している場合は、蛇口内部のパッキンや弁座が摩耗しており、分解清掃では改善しないケースもあります。

このような場合、バルブカートリッジの交換をご検討ください。

バルブカートリッジの交換手順は以下の通りです。

- 止水栓を閉める

- ハンドルやカバーを外す

- 固定ナットを外してカートリッジを取り出す

- 新しいバルブカートリッジに交換し、元通りに組み立てる

- 止水栓を開け、水を流して水漏れが止まっているかを確認する

ここでの注意点は、「純正品を使用すること」と「部品の向きを間違えないこと」です。

メーカーによってバルブカートリッジの形状が異なるため、互換性のないものを使用すると水漏れや操作不良を起こす可能性があります。

また、内部部品はデリケートな構造になっており、無理に力を入れると破損の原因にもなり得るため、取り扱いに注意してください。

ナットを締めすぎない

水漏れが接続部で起こっている場合、軽くナットを締め直すことで止まることもあります。

ただし、力任せに締めすぎるのは厳禁です。

過度に力を入れて締めると金属や樹脂のネジ山が潰れ、余計に隙間が広がります。

また、配管に食い込み配管の破損を招く恐れもあるでしょう。

モンキーレンチを使用する際は、しっかりとナットにフィットさせ、1/8回転ずつ様子を見ながら調整してください。

締めても水が止まらない場合は、ナットではなく内部のパッキンや座金が劣化している可能性が考えられます。

締め直した後は、軽く水を流して水漏れが止まっているか確認し、再び漏れないかを必ずチェックしましょう。

水を流すときは、止水栓を開けてから流すことになると思います。

工具を適当に選ばない

蛇口修理に使用する工具は、見た目が似ていても用途が異なります。

「家にあったから」と適当なドライバーやレンチを使うと、部品を傷つけたり、ボルトをなめてしまったりする恐れがあるため注意が必要です。

基本的な修理で使用するのは、以下のような工具です。

- モンキーレンチ(ナットを締める・緩める)

- マイナスドライバー(カバーやキャップを外す)

- ウォーターポンププライヤー(部品の固定や取り外し) など

工具を選ぶときは、サイズが合っているかどうか、または水まわり作業に適したものかを確認しましょう。

工具の先端が滑りやすいタイプや、強度の低いものを使用すると、部品が変形してしまうリスクがあります。

蛇口本体の見た目の保護や寿命を長持ちさせるためにも、工具選びは重要です。

メッキ部分に傷を付けると見た目が悪くなり、腐食の原因にもなります。

作業の際は、布を挟んで保護しながら作業するのがポイントです。

【どうやって使う?】職人さんの工具あれこれを紹介!

なら水道職人では、職人が実際の現場で使用している道具を動画でご紹介しています。

工具を準備する際の参考にしてみてください!

水道修理業者に依頼すべき水漏れ

水漏れの中には、ご自分では解決できない状態があります。

次のような症状が見られる場合は、早めに水道修理業者に依頼してください。

複数箇所から同時に漏れているとき

蛇口の根元やレバー、配管など複数箇所から水漏れしている場合、蛇口の全体的な劣化や金属腐食が進行しています。

一部を修理しても別の箇所から水漏れが再発する可能性が高く、部分修理では根本解決になりません。

配管からの水漏れ

壁の中や床下から水が滲み出ている場合、給水管や給湯管の破損が疑われます。

放置すると家の構造材に水が染み込み、カビや腐食、シロアリ、漏電リスクまで発生するため、早めの対処が望ましいでしょう。

なお、給水管の修理は、専門的な知識を持っていることや水道法の定めにより、奈良県の各自治体に認定を受けた「水道局指定工事店(指定給水装置工事事業者)」に依頼するようにしてください。

ご自分で修理したり、水道局指定工事店以外の水道修理業者が修理すると、修理が正しく行われず、水道水の安全面が損なわれる恐れがあります。

なら水道職人は、奈良県の各自治体に水道局指定工事店の認定を受けています!

給水管の修理や蛇口の交換など、蛇口の水漏れトラブルに関することはどのような内容でもお気軽にご相談くださいませ。

自分で修理しても改善しないとき

パッキンの交換やナットの締め直しで一時的に水漏れが止まっても再び漏れ出す場合、蛇口の内部構造や接合部そのものが歪んでいる可能性があります。

金属や樹脂の変形は部品交換では直らないため、蛇口の本体交換が必要です。

賃貸物件の場合

賃貸物件で自己判断による修理や交換を行うと、契約違反になるケースがあります。

水漏れを発見したらまずは管理会社や大家に連絡し、相談するようにしてください。

その上で水道修理業者の手配を指示された場合は、ご自分で水道修理業者を探して修理を依頼しましょう。

なお、多くの場合は管理会社や大家が水道修理業者を手配します。

基本的には手配された水道修理業者に対応を任せるようにしてください。

蛇口の修理や交換の費用目安

蛇口の修理費用は、症状・作業内容・使用部品・蛇口が設置されている場所によって大きく異なります。

以下は一般的な作業費用の目安です。

| 修理内容 | 作業費用の相場 | 所要時間 |

|---|---|---|

| パッキンの交換 | 3,000~5,000円 | 約30分 |

| バルブカートリッジ交換 | 7,000~12,000円 | 約1時間 |

| 蛇口本体の交換 | 15,000~30,000円 | 約1~2時間 |

| 配管修理 | 要見積もり | 修理範囲によって異なる |

同じ「水漏れ」でも、早期対応か放置かで費用差は数倍になります。

初期なら小さな修理で済みますが、腐食や破損が進むと交換対応となり、結果、費用も時間も増加します。

また、蛇口交換の際は止水栓の劣化確認を行うと、止水栓の劣化による水漏れの予防につながるでしょう。

水道修理業者への依頼時は、必ず紙で見積もりを発行してもらっておくと安心です。

なら水道職人の費用相場は、料金一覧をご確認ください。

水漏れの再発を防ぐ方法は?

水漏れは生活環境と使用習慣によって再発することがあるため、日常のメンテナンスと点検習慣が大切です。

週に1度の目視点検

レバーの根元や吐水口、シンク下・洗面台下の配管部を週1回程度チェックしましょう。

小さな水滴や湿りを早期に発見できれば、修理費を大幅に抑えられます。

週1回の点検が義務のようで負担に感じる方は、毎週〇曜日に点検すると決めるのではなく、掃除のついでに好きなタイミングで点検することで負担を軽減できるでしょう。

カルキや水垢の掃除

蛇口表面や吐水口に付着するカルキや水垢は

放置すると金属腐食やパッキンの摩耗を早めます。

柔らかい布で定期的に拭き取り、月に一度は中性洗剤で洗い落としてください。

レバーを丁寧に扱う

レバーを勢いよく閉めると、内部パッキンや金属部品に強い圧力がかかります。

結果、レバーの寿命を早めてしまう恐れがあります。

軽い力で操作することが長持ちの秘訣◎

夜間の凍結対策

冬場は夜間の冷え込みで配管が凍結しやすくなります。

就寝前に水を少し出しておいたり、保温材を巻いたりなど、凍結防止を徹底しましょう。

特に外壁近くの洗面台・ベランダの蛇口は要注意です。

水道修理業者に点検を依頼する

水漏れトラブルの不安を抱えているときや、トイレのつまりなどのトラブルで水道修理業者に依頼した際に蛇口についても相談することで、初期段階の水漏れを発見できることがあります。

目視では分からない内部腐食や接合部の緩みなど、プロの目線で確認することで、早期に発見できます。

なら水道職人は地域に根差した水道修理業者です。

お客様の小さな違和感も親身にお話を伺い最善のご提案をいたします。

蛇口の水漏れは「少しの放置」で被害増大

蛇口の水漏れは放置すればするほど悪化していきます。

最初は「たった1滴」でも、内部ではサビ・摩耗の連鎖が起こり、時間とともに大きな破損や住宅への被害へとつながってしまうのです。

修理費用・水道代の高騰・住宅被害──どれも早めに直していれば防げた事例がほとんどです。

なら水道職人では、蛇口や配管の点検・修理・交換まで一貫対応しております。

現場をしっかりと点検した後、お客様の状況に合わせた最適な修理方法を提案し、最後まで責任を持って施工いたします。

もし今、ご自宅の蛇口に「ポタポタ」「じわじわ」といった気になる症状があるときは、その一滴を見逃さないことが、家と暮らしを守る第一歩です。

水漏れは放置せず、今すぐご相談くださいませ!

なら水道職人が確かな技術で、安心と快適をお届けします。